Google マイビジネスや各種グルメサイト、ホテルサイトなどのプラットフォームにおいては、口コミが事業者の評価を変える重要な鍵となります。

口コミを利用した事業戦略を展開するには、まず口コミを書く層と見る層を把握し、それぞれの層に口コミを書いてもらう方法、見てもらう方法を見つけることが大切です。

また、口コミは「消費者の生の声をほかの消費者に伝えられるため信頼度が高い」と考える人もいますが、「誰でも書けるため信頼度が低い」と考える人もいます。

とすれば、層によって口コミを活用したプロモーションが効果的なのか、効果的ではないのかがわかれ、それぞれにあわせた手法でアプローチすることが求められます。

今回の記事では、「平成28年版 情報通信白書」や「平成29年版 消費者白書」(口コミと消費動向に関する定量的な調査資料としては最新のもの)、各口コミプラットフォームの決算報告書を調査し、「口コミを見る人、書く人、そして信用しない人」を割り出し、それぞれの層に働きかける手法について解説します。

関連記事

「ネガティブな口コミ」への事業者の3つの本音

口コミが店舗集客に与える影響とは?

Googleマイビジネスのうっかりガイドライン違反ランキング

※Googleマイビジネスは、2021.11.5よりGoogle ビジネスプロフィールという名称に変更されました。

これに伴い、2022年にスマートフォン向けGoogleマイビジネスのアプリが終了します。

アプリ終了前に、これまでと同じように快適に使えるよう今から準備しておきましょう!

口コミを見る人、書く人、信用しない人は誰?

今回の調査のサマリーは以下のとおりです。

- 口コミを参考にする層は20代が最多、そして書く層は50代が最多である

- 年齢が高くなるほど口コミに対して不信感を持つ割合が高くなり、50代以上では口コミを信用しない割合が特に高くなる

詳しく見ていきましょう。

口コミを見る人:20代が最も参考に 若い消費者ほど口コミが購入に影響

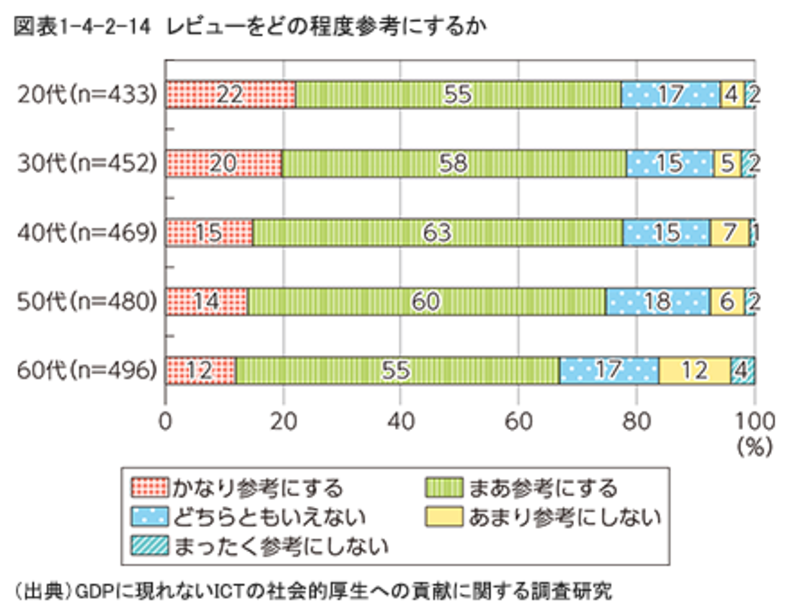

総務省では、「平成28年版情報通信白書」において、口コミ(レビュー)を参考にする度合いを世代別に調査しました。

その結果、20代回答者の22%が口コミを「かなり参考にする」と回答し、20代から60代の中で最も高い割合を記録しました。

同じく「かなり参考にする」と答えた人の割合は30代で20%、40代で15%、50代で14%、60代で12%となっており、年齢層が低いほど口コミを参考にする傾向にあることがわかります。

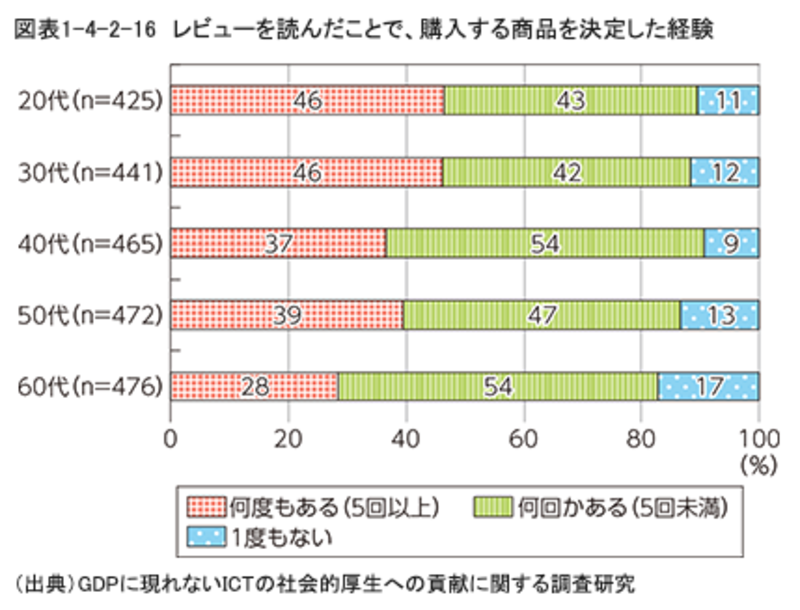

また、同様に口コミが意思決定に関与した経験について調査したところ、20代と30代回答者の各46%が「5回以上ある」と回答し、こちらも最も高い割合を記録しました。

20代はデジタルネイティブ世代ともいわれており、インターネット上で商品やサービスを選ぶ習慣が身に付いている消費者が多く存在しています。

インターネット上で商品やサービスを選ぶ際には口コミがひとつの情報源となるため、このことから20代には特に口コミを参考にして消費する習慣のある消費者が多いと結論づけられます。

一方で、アプリマーケティング研究所の定性調査によると、最近の20代は口コミを参考にする一方でステルスマーケティングなどの「やらせ」にも敏感であり、やらせの確率が低い情報源としてインフルエンサーの投稿なども同時に参考にしていることがわかりました。

InstagramやTikTokにおけるインフルエンサーの投稿は動画撮影などの手間がかかっており、投稿する側としても「やらせ」を実施するメリットが低くなります。

そのため、一般人の生の声ではないものの信頼できる情報源として、口コミを補う形で参考にされています。

口コミを書く人:50代が最多、理由は「自分の体験を伝えたい」

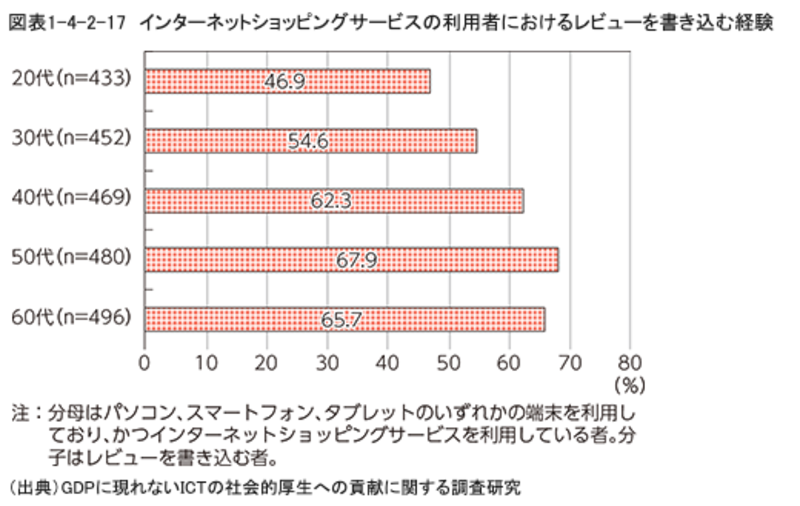

総務省では、同じく「平成28年版情報通信白書」において、口コミ(レビュー)を書き込んだ経験について世代別に調査しました。

その結果、50代回答者の67.9%が口コミを「書き込んだ経験あり」と回答し、20代から60代の中で最も高い割合を記録しました。

口コミを「書き込んだ経験あり」と答えた人の割合は60代で65.7%、40代で62.3%、30代で54.6%、20代で46.9%となっており、基本的には年齢層が高いほど口コミを書き込む傾向にあることがわかります。

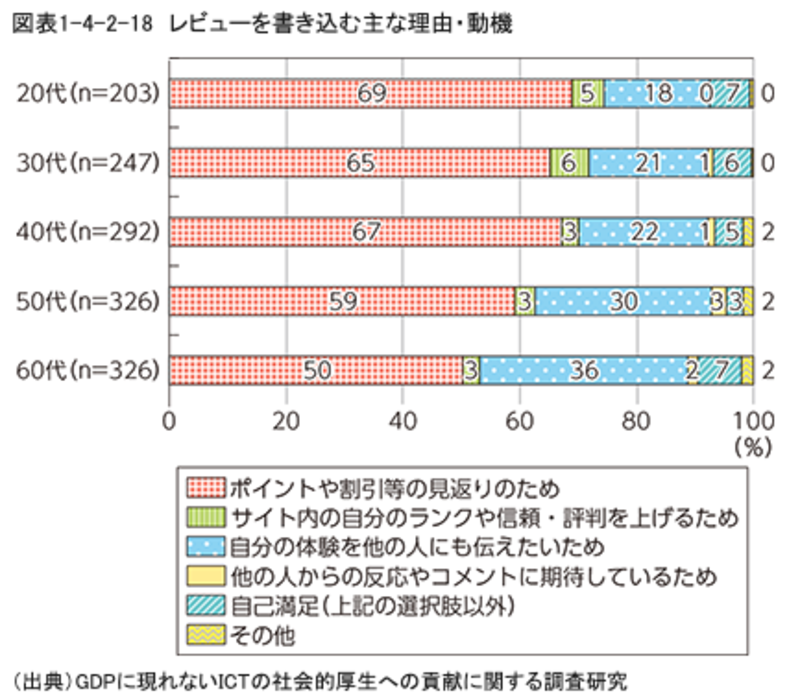

また、口コミを「書き込んだ経験あり」と答えた回答者に書き込む理由や動機について質問したところ、「自分の体験をほかの人にも伝えたいため」という回答が年齢層が高いほど多く見られ、最多となった60代では36%を記録しました。

特に60代になると退職により余暇時間が増えるため、口コミの投稿に時間を割けるようになることが理由として考えられます。

これらの調査から、年齢層が低いほど口コミを見るが口コミを投稿せず、年齢層が高いほど口コミを見ないが口コミを投稿するという傾向がわかります。

口コミを見ない人:年齢が高いほど口コミを見ない傾向、特に50代以上で顕著

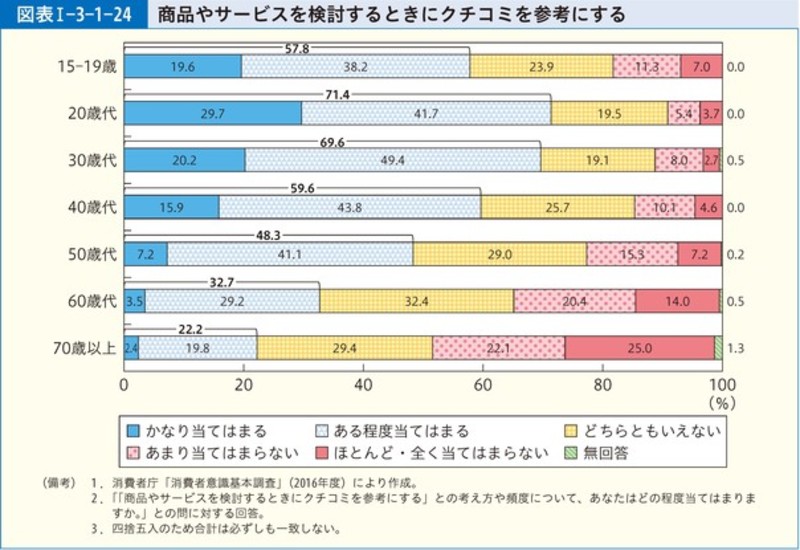

消費者庁では、「平成29年版消費者白書」において、商品やサービスを検討するときに口コミを参考にする割合を世代別に調査しました。

その結果、70代回答者の47.1%が口コミを「ほとんど、全く参考にしない」または「あまり参考にしない」と回答し、10代から70代の中で最も高い割合を記録しました。

同様の回答は60代では34.4%、50代では22.5%となっており、40代から10代では概ね18%以下となっています。

このことから、年齢層が高いほど口コミを見ない傾向にあり、特に50代以上ではこの傾向が顕著であることがわかります。

口コミを見て欲しいとき、書いて欲しいとき、効果的なアプローチ手法とは

ここまで、口コミを見る層は20代が最多、書く層は50代が最多、そして年齢層が高いほど口コミを見なくなることを解説しました。

このことから、口コミが効果的なのは20代をはじめとする低年齢層、量として口コミを集めたいときは50代をはじめとする中高年齢層に働きかければよいことがわかります。

留意点は、高年齢層は口コミを書くものの参考にしない層である点です。また、20代に参考にしてもらいたいのに50代の口コミが参考になるのか、という点も検討する必要があります。

1. 口コミを見て欲しい:受け取った口コミには積極的に反応しよう

口コミを見る消費者を増やしたいときには、20代をはじめとする低年齢層への働きかけが重要となります。

マイボイスコムの調査によると、口コミが信頼感を得るには「件数が多い」「良くない点についても書かれている」「納得できる」という点が重要だという回答が多く見られました。

口コミの件数を増やすためには口コミを書く人を増やす必要がありますが、この手法については次の項目で解説します。

「良くない点についても書かれている」「納得できる」という点を満たすためには、投稿者に率直な感想を書いてもらうことが重要となります。

中には、率直な感想を書いてもらった結果としてネガティブな口コミを受け取ることもあるでしょう。

その際はまず内容が正しいか調査し、正しければ真摯に謝罪し改善を約束することで、口コミの投稿者だけでなくほかの閲覧者にも誠実な印象を与えられます。

また、ネガティブな口コミだけでなく全ての口コミに一言お礼を書くなど、事業者側からも積極的に口コミに反応することで、口コミ欄が活性化されより多くの消費者に口コミを見たり書いたりしてもらえる期待ができます。

お探しのページは見つかりませんでした(404 ERROR)

店舗ビジネスの集客・マーケティング担当者様向けのニュースメディア「口コミラボ」。近年、ウェブ上でのレピュテーション・マネジメントが重要性を増していることから、GoogleビジネスプロフィールなどのローカルSEO(MEO対策)などの口コミ集客ノウハウを中心とした情報を配信しております。また、集客・経営のハウツーや、業界動向などに関わるコンテンツも充実しています。

2. 口コミを書いて欲しい:インセンティブの提供や投稿のお願いを

口コミを書く消費者を増やしたいときには、50代をはじめとする中高年齢層への働きかけが重要となります。

中高年齢層は口コミプラットフォームのユーザーにおいても一定の割合を占めています。たとえばグルメ系口コミプラットフォームでいえば、2020年8月時点における食べログのユーザーの19%、2020年9月時点におけるぐるなびのユーザーの18%がそれぞれ50代によって占められています。このことから、飲食店の口コミ集めにおいては、この層に働きかけることは口コミ件数の増加に繋がりやすいといえます。

前述した総務省の調査では、年齢層が高いほど「自分の体験を伝えたい」から口コミを書くとされていました。では、他の年齢層の口コミを集めるにはどうしたらよいのでしょうか。

同調査では、各年齢層の半数かそれ以上が「ポイントや割引などの見返りのため」を理由として挙げています。このことから、口コミを書いてもらうには口コミの投稿に対してポイントや割引などの謝礼(インセンティブ)を用意することが効果的だといえます。

謝礼を用意する際は、意図のあるなしを問わず口コミの内容を操作してしまわないよう、「五つ星評価をしてくれたら」という条件付けではなく口コミの投稿そのものに対して謝礼を渡すとよいでしょう。

なお、Google マイビジネスをはじめとする一部の口コミプラットフォームでは謝礼の提供により口コミを投稿してもらうことを全面的に禁止しています。謝礼を用意する際にはまず利用中のプラットフォームの利用規約を確認し、違反しない形での運用が求められます。

一方で、Google マイビジネスにおいても口コミの投稿そのものを呼びかけることは禁止されていません。そのため、サービス提供後や会計時などに口コミの投稿を呼びかけることも口コミを書いてもらうには効果的です。更に、座席の近くやレジの前に口コミ投稿画面へと繋がるQRコードやNFCタグを用意し、投稿までの負担を軽減するなどの対策も考えられます。

口コミをもらう3つの方法|ユーザー心理を理解しツール活用する方法を解説

商品やサービスを購入するときにWeb上で先に情報を収集することは、消費者の一般的な行動となっています。Webサイトを見たときに、店舗の場所や営業時間など情報が網羅されていることが重要であり、ホームページやGoogleマイビジネスなどを活用している人も多いでしょう。しかし、店側が操作できないものが「口コミ」です。新規顧客を呼び込む材料として重要なものと認識しながらも、思うように口コミを増やせずに苦慮しているケースも多く見られます。今回は、口コミをもらう効果的な方法を紹介します。※Google...

口コミを見て欲しい時、書いて欲しい時ごとに適切な対策を

低年齢層は口コミを見るがあまり書かず、中高年齢層は口コミをあまり見ないが書く傾向にあることがわかりました。

口コミの読者と投稿者を増やすには、それぞれの層に口コミを見たり書いたりしてもらえるよう、個別の対策が必要となります。

また、口コミを見ない人に向けて口コミ以外の情報源からの発信を強化することで、同時に口コミを見る人にもより強力にアプローチできるようになります。

口コミとオンライン広告やSNS、インフルエンサーなどをバランスよく活用することで、効果の高いプロモーションが実現できます。

<参照資料>

消費者庁:平成29年版 消費者白書 第1部 第3章 第1節(4)

アプリマーケティング研究所:文字の口コミは信頼できない。TikTok検索で「購入体験(実物や感情)」から逆算して、「当たり商品」だけ通販で買う女子大生の話

PR TIMES:若年層と違い、シニア層はYoutubeで情報収集をする傾向 ~シニアのSNS利用実態・認知購買行動調査~

PR TIMES:【ネット上の口コミ情報に関するアンケート調査】商品購入時やサービス・店舗利用時に、ネット上の口コミ情報を参考にする人は6割弱。口コミ情報を書き込む人は約35%

価格.com:決算説明資料 2021年3月期 第2四半期

FNNプライムオンライン:グルメサイトの評価を26%が「信頼していない」…代わりに今、注目を集める“3つの情報源”

口コミラボ セミナー紹介&最新版MEOまとめ

【初心者向け&学び直しに】インバウンドの最新情報を見逃さない!統計データの見方&情報収集のコツ

インバウンド業界最大級メディア「訪日ラボ」副編集長が登壇する、「インバウンドの最新情報を見逃さない!統計データの見方&情報収集のコツ」と題したセミナーを開催します。

新しくインバウンド事業の担当になった方や、改めてインバウンドについて学び直したいという方におすすめ!ランチタイムの30分間で、サクッと学べるセミナーとなっております。

<本セミナーのポイント>

- インバウンドのトレンド把握に役立つデータや情報がわかる!

- インバウンド業界最大級メディア「訪日ラボ」を運営する副編集長 石橋が登壇!

- ランチタイムの30分間でサクッと学べる!

詳しくはこちらをご覧ください。

→【初心者向け&学び直しに】インバウンドの最新情報を見逃さない!統計データの見方&情報収集のコツ

【24年3月版 Googleマップ・MEO最新情報まとめ】

MEOに関わるサービス「Googleマップ」「Googleビジネスプロフィール」や、各種地図アプリ・口コミサイトは日々更新を続けており、その全容を把握するのは難しくなっています。

そこで口コミラボでは、MEO・口コミマーケティングに役立つ最新ニュースをまとめた「Googleマップ・MEO最新情報まとめ」を毎月発行しています。

本記事では、2024年2月〜3月の情報をまとめたレポートのダイジェストをお届けします。

※ここでの「MEO」とは、Google上の店舗・施設情報の露出回数を増やしたり、来店行動につなげたりすることで、Google経由の集客を最大化させる施策を指します。

※『口コミアカデミー 』にご登録いただくと、レポートの全容を無料でご確認いただけます。

詳しくはこちらをご覧ください。

→ビジネスプロフィールにSNSの投稿が表示される / 宿泊施設のGoogleビジネスプロフィールでSNS登録が可能に ほか【24年3月版 Googleマップ・MEO最新情報まとめ】